10月3日 午前10時00分~

元三大師会

- 場所

- 元三大師堂

元三大師は古くより「角大師(つのだいし)」としての魔除厄除と、学業成就・合格祈願のご利益により篤く信仰されてきました。また「おみくじ」を考えられた方としても有名です。

毎月3日、如意輪護摩供を修法し、皆様の大願成就を祈願いたします。お護摩供養の終了後。お導師様から錫杖のお加持を授けていただけます。

※お百度巡りをしていただけます。

| 祈祷札 | 3,000円・5,000円 |

|---|---|

| 護摩木 | 300円 |

10月10日 午前9時~午後4時00分

萬燈院衣替 十一面観音供

- 場所

- 萬燈院

この日は、紙衣さん(紙の衣を着けた仏・羅漢さん)のお衣替え法要の日です。参詣者は一年間、紙衣さんが着けられていたお衣を背にあてるお加持を受け、無病息災・病気平癒などのご利益をいただきます。また、お護摩によるご祈祷も行います。旧紙衣さん(旧暦10月10日にあたる11月29日)にもお参りがあります。

●祈祷料 3千円~

●護摩木 1本 300円

。

10月11日 午前10時~午後4時

如法写経会

- 場所

- 五智光院

本年の如法写経会は、コロナ禍前の参加人数、日程にて実施することにいたしました。また、昨年同様ご自宅でのお写経も継続しております。

お申込方法は2通りございます。

①参加してお写経(定員80名とさせていただきます)

申込み方法:お電話にて如法写経会係まで

☎06-6771-0066(9:00~17:00)

日程:令和7年10月11日(土)

時間:午前9:30~10:00受付 ※時間厳守

午後4時 解心(解散)

集合:四天王寺 本坊 客殿玄関

冥加金(参加費):7,000円

持参品:念珠・半袈裟(お持ちの方)

※他、お写経に必要な文房具類は当山にてご用意しております。

②ご自宅でのお写経(人数の制限はございません)

申込み方法:お電話にて如法写経会係まで

☎06-6771-0066(9:00~17:00)

冥加金(参加費):5,000円

詳細は如法写経会係までお願いいたします。

10月13日 午前10時20分~

日蓮聖人忌

- 場所

- 講堂

日蓮宗祖師、日蓮聖人の祥月命日です。祈願又は先祖の霊名が記された献花短冊を堂内に掲げ、法要を厳修いたします。

| 献花短冊 | 300円 |

|---|

10月15日 午前10時30分~

一心大神会

- 場所

- 本坊

本坊庭園の一心大神(弁才天)ご宝前で、毎月巳の日に法要が行われます。「四天王寺一心大神会」会員のご入会も受け付けています。

10月17日~10月18日

宵庚申 午前8時30分~午後8時00分

本庚申 午前8時30分~午後4時00分

庚申会

- 場所

- 庚申堂

四天王寺は日本最初の庚申尊出現の地で、現在、そこに庚申堂が建っています。人間の体には悪い虫が潜むといわれてきました。庚申の夜この虫が、上帝に人間の罪を奏上するのをさまたげるため、夜中睡眠しないで、仏教音楽や念仏行道を行なうことが、『庚申まいり』の起源であります。

本尊の青面金剛童子は、当病平癒・無病息災・諸願成就の仏として知られています。

本堂南向かいには“見ざる・聞かざる・言わざる”という三猿を祀る「三猿堂」(さんえんどう)があります。庚申の日に、一願を祈ると霊験ありと伝えられています。

| 一日目 宵庚申 | 8:30 ~ 20:00 |

|---|---|

| 二日目 本庚申 | 8:30 ~ 16:00 |

10月17日 午前10時00分~

法華八講会

- 場所

- 講堂

八講会に引き続き、管長猊下ご親修による信徒各家の追善供養(特別回向)を行います。阿弥陀如来像のご宝前と、十一面観音像のご宝前において、それぞれお経をいただけますので、ぜひお申込み下さい。当日お越しになられない方も、事前お申込みは随時承っています。

| 先祖回向 | 4,000円 |

|---|---|

| 経木代 | 20円(一霊) |

10月21日 終日

大師会(弘法大師忌)

- 場所

- 境内一円

弘法大師の月命日、毎月21日は俗に「お大師さん」と呼ばれ、境内に露店が並び、たくさんの参詣の方が来られます。弘法大師は聖徳太子を讃仰され、若き日に四天王寺に詣でて、西門にて入日を拝する日想観を修された。この機縁により毎月21日に大師会としてのお詣りが江戸時代より盛んになったと言われております。この日は、中心伽藍を無料開放し、五重塔最上階回廊も開放しております。また、境内一円に食べ物のお店や日常品、アンティークなどの露店が出ます。 お詣りがてら覗いていかれるのも一興です。

10月21日 午前10時00分~

辯才天供大祭

- 場所

- 亀遊嶋辯天堂

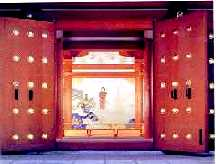

毎年10月21日は午前10時より辯天堂にて管長猊下大導師のもと

辯才天供法要の秋の大祭が厳修されます。

この日、堂前には通常のお供えの他、鏡餅、海山の乾物、野菜など

多数の供物が供えられ、午前中、秘仏本尊「亀遊嶋辯才天」の

御堂がご開扉されます。

亀遊嶋辯才天様は八臂像で、頭の上に翁面蛇体(おうめんじゃたい)の宇賀神をいただく宇賀辯才天の御姿です。手には弓、矢、刀矛、宝珠、棒、鉄輪、鍵を持ち、音楽神、福徳神、学芸神戦勝神、財福神と幅広い性格を持つ霊験あらたかな辯才天として信仰を集めています。

年に一度の大縁日ですので、ぜひお参り下さい。

| 祈祷札 | 3,000円・5,000円 |

|---|---|

| 献酒散華 | 300円(一ヶ月奉安) |

10月21日 午前10時30分~ 及び 午後1時30分~

弘法大師旧蹟法楽

- 場所

- 弘法大師像前

毎月21日、弘法大師法楽が一日に二回厳修されます。

10月21日 午前11時00分~

布袋堂法楽

- 場所

- 布袋堂

毎月21日、布袋堂法楽が厳修されます。

10月21日 午後1時00分~

万国英霊追善供養

- 場所

- 英霊堂

大師会の毎月21日、英霊堂において世界平和を祈り、戦歿者並びに万国の英霊供養の為、追善法要を厳修します。

また、8月15日の終戦記念日にはより盛大に法要が行なわれます。

10月22日 終日

太子忌(聖徳太子忌)

- 場所

- 境内一円

聖徳太子の月命日22日も 「太子忌(たいしき)」 として四天王寺の縁日です。絵堂と中心伽藍が無料開放され、また五重塔最上階回廊も開放されます。金堂・北鐘堂・六時堂・太子殿にて、ご回向受け付けております。

10月22日 午前8時30分~

絵堂特別拝観

- 場所

- 絵堂

聖霊院の一角に聖徳太子のご一生を絵にした絵伝をおさめる絵堂があります。絵堂には、杉本健吉画伯が昭和52年の着手から6年をかけて描きあげられた壁画があり、毎月22日に限り一般公開されています。また、午後2時頃より僧侶による絵解きがございます。

10月22日 午前10時00分~

甲子会

- 場所

- 大黒堂

ご本尊は大黒天・毘沙門天・辯才天の霊験を持つ三面大黒天です。甲子(きのえね)の日は、十干十二支の最初で、大黒天をお祀りすると子孫繁栄、福徳円満、商売繁盛にご利益があるとされ、加持をした黒豆七粒をお授けしています。大黒堂では通常日も甲子大黒天に向けてご祈祷を受け付けています。

10月22日 午後1時00分~

経供養

- 場所

- 太子殿

日本にお経が伝来したことを記念して始められた舞楽法要です。如法写経会で書かれた写経も併せて奉納されます。この舞楽は昔は非公開で「見えない」の意味と太子殿の椽の下の庭で舞うところから“椽の下の舞”の別名がありますが、いまはどなたでもご覧いただけます。

また、当日の経供養の模様はLIVE配信を致します。

演目の説明等を視聴する場合は、お手持ちのスマートフォンやタブレット端末をご利用頂き、イヤホンをご持参ください。

※再生にかかる通信料はお客様のご負担となります。

10月24日 午前10時30分~

地蔵尊供

- 場所

- 地蔵堂

毎月24日は、お地蔵さんのご縁日です。地蔵山は明治40年代、近隣及び境内に祀られていた有縁無縁の地蔵尊を小丘に合祀したのが始まりです。本尊「立江地蔵尊」は古来眼病に霊験ありと篤く信仰されているお地蔵さまです。地蔵山の西端には、逢坂清水のお地蔵さんをお祀りし「融通さん」として親しまれています。

| ロウソク | 500円 |

|---|---|

| 献花短冊 | 300円 |

| ご先祖供養 | 4,000円~ |

| 経木代 | 1枚 20円(1霊) |

10月28日 午前10時30分~

不動尊供

- 場所

- 亀井不動堂

近畿三十六不動霊場の第一番霊場となっており、本尊は水掛け不動尊。左に子育て地蔵尊、右に延命地蔵尊を祀っている。不動明王のご縁日である毎月28日に法要が行われます。法要中は、まず導師がお不動さんにお水掛けの作法を行います。引き続いて、ご信徒の皆さまにも、順次お水掛けをしていただきます。

10月28日 12時00分~

不動尊護摩供

- 場所

- 亀井不動堂

この法要では、護摩の炎で、三毒(貧 むさぼり、瞋 いかり、癡 おろかさ)を焼き盡くし、息災(罪障、その他一切の災害を消滅すること)増益するお護摩が修行されます。

この間、お詣りの方は戒尺(拍子木)を手に「般若心経 ・不動真言 ・ 地蔵真言」をお唱えし、自らもご修行いただくものです。そして信徒各位の祈願が書かれた護摩木を一本づつ、投げ入れられます。法要後、お神酒頂戴をし、散会となります。

| 祈祷札 | 3,000円・5,000円 |

|---|---|

| 護摩木 | 300円 |